publicado dia 27 de março de 2018

A violência como estratégia de inibição da participação social

Reportagem: Cecília Garcia

publicado dia 27 de março de 2018

Reportagem: Cecília Garcia

Na noite de 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) retornava de uma roda de conversa com mulheres negras; era o tipo de evento do qual fazia questão de participar, apesar de sua agenda atribulada enquanto representante política.

Leia + Rio de Janeiro, entre a violência e o direito à educação

No bairro do Estácio, seu carro foi atingido por tiros de procedência ainda não identificada. Ela e o motorista que a acompanhava, Anderson Pedro Gomes, morreram no local. A assessora Fernanda Chaves também foi atingida pelos tiros.

Socióloga, negra e lésbica, Marielle foi a quinta vereadora mais votada de seu estado em 2016 e uma incansável defensora dos direitos humanos, principalmente da população negra, mulheres e LGBT. Em seus 13 meses na Câmara dos Vereadores, apresentou 16 projetos de leis que impactavam diretamente comunidades vulneráveis, como a proposta de incluir cartazes informativos sobre os direitos das mulheres vítimas de violência sexual em lugares públicos de atendimento como postos de saúde.

Poucos dias antes de seu assassinato, Marielle se tornou integrante de um comitê para investigar possíveis violações de direitos humanos que poderiam ser cometidos durante a Intervenção Federal Militar no Rio de Janeiro, decretada pelo Governo Federal em 21 de fevereiro. Ainda que não seja a primeira intervenção das Forças Armadas no território carioca, ela é a única cuja a pasta de segurança pública passa toda para as mãos do Exército, chefiado pelo general Eduardo Villas Bôas. Em suas redes sociais, ela também havia denunciado a violência policial na comunidade de Acari, onde atuava.

A trajetória de militância da vereadora Marielle e seu fim abrupto e violento ecoam em histórias de outros defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil. Apenas dois dias antes da morte da vereadora, Paulo Sérgio Almeida de Nascimento, diretor da Cainquiama (Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazonas), foi assassinado após denunciar ações prejudiciais ao meio ambiente de uma refinaria no Pará. Rebobinando os anos, ainda há os casos de Chico Mendes, seringueiro morto em 1988 no Acre e Dorothy Stang, missionária que lutava junto a povos indígenas do Pará, emboscada e morta em 2005.

Casos como esses colocam o Brasil na liderança do ranking mundial de assassinato de defensores de direitos humanos. Segundo relatório da Anistia Internacional, só em 2017 foram 66 assassinatos, um a cada cinco dias, a grande maioria ligada a conflitos ambientais. As execuções carregam uma mensagem de medo: estremecem as causas e toda uma trajetória de direitos assegurados pela Constituição de 1988.

“Os defensores de direitos humanos trabalham para efetivar os direitos que já foram reconhecidos e garantidos em nossa Constituição, embora muitas das causas digam respeito à desigualdades e injustiças históricas do país”, explica Caio Borges, coordenador de Desenvolvimento e Direitos Socioambientais da ONG Conectas, que trabalha com proteção e alargamento da noção de direitos humanos. “Seu papel é de atuação e de denúncia, chamando a atenção para uma situação ou comunidade, muitas vezes se tornando porta-vozes de ambas.”

O direito de manifestação e de atuação enquanto defensor de direitos humanos é garantido pela Declaração dos Defensores de Direitos Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1998. Ela garante a importância de seu trabalho para concretização dos direitos humanos e oferece uma série de diretrizes para que os Estados protejam e forneçam ambientes seguros para a realização desse trabalho.

Na práxis brasileira, o compromisso se dilui em um cenário de insegurança e ameaças constantes. “Pessoas que se colocam como questionadoras, tanto de uma política quanto de um modelo de desenvolvimento, se deparam com realidade de ameaças, criminalização por atuação, desqualificação do seu trabalho, espionagem e vigilância, enfim, todo o tipo e refinamento de ataques”, denuncia Melisanda Tretin, coordenadora da Justiça Global, organização de direitos humanos localizada no Rio de Janeiro.

Nos últimos cinco anos, em levantamento feito pelo jornal o Estado de S. Paulo, foram 194 os defensores vitimados no Brasil – isso sem contar os casos de subnotificação, às margens das estatísticas por ocorrerem em espaços onde há mecanismos falhos de denúncia ou proteção. Para Melisanda, o que vitimou Marielle e tantos outros e outras é uma orquestrada união entre setores privados e públicos: são muitos os dedos responsáveis por essas mortes, e não somente os que puxam o gatilho.

Utiliza-se o termo violência institucional para se referir à violência cometida por órgãos e agentes públicos que, em tese, deveriam agir estritamente de acordo com a lei para garantir os direitos humanos de todas as pessoas.

Fonte: Manual para Vítimas da Violência Institucional, produzido pelo CEDECA Ceará.

“Não fazemos uma separação estanque entre os atores de violência institucional, os privados e até os de fundamentalismo religioso, porque sua articulação é justamente os que os torna mais fortes: quando acontece um ataque a um terreiro de Candomblé, sabemos que são facções e fundamentalistas religiosos. Quando acontece um ataque a um quilombo ou uma comunidade indígena no campo, sabemos que é o Estado associado aos setores do agronegócio ou à empresas mineradoras. É uma associação perversa, que dá mais força aos ataques e os torna mais diluídos, com dificuldade de apontamentos.”

A Justiça Global publica periodicamente a pesquisa Linha de Frente, relatando casos emblemáticos de enfrentamento e criminalização de defensores de direitos humanos. O levantamento mostra, por exemplo, que o número de mortes é inversamente proporcional ao de responsabilização por elas.

À impunidade se somam a deturpação e pouco conhecimento do que são os direitos humanos, culminando na criminalização dos que os defendem: “Nós, da Justiça Global, lutamos contra essa frase corrente que diz que direitos humanos consistem em defender bandidos. Explicamos que terra é um direito humano, saúde é um direito humano, discutir a economia é um direito humano, e que todas as pessoas os possuem. Alargando a compreensão de direitos humanos, mostramos como são importantes na vida de toda população, não só de uma parcela da sociedade”, explica Melisanda.

O próprio caso da vereadora Marielle Franco é emblemático na tradução do que seria de fato uma representante desse tipo de ativismo: “Era uma pessoa que defendia direitos humanos. Que humanos? Todos. Ela denunciava a violência policial contra sua comunidade, mas também ajudava famílias de policiais vítimas da violência no Rio de Janeiro. Isso é direitos humanos em sua essência.”

Na história do Brasil, “quanto mais frágeis os sistemas jurídico e político de um território, em maior risco estão os defensores de direitos humanos”, adiciona a coordenadora. As regiões Norte e Nordeste sempre figuraram entre os territórios de maior vulnerabilidade: os encontros entre grandes empreendimentos, como a usina hidrelétrica Belo Monte, comunidades tradicionais e a disputa por terra são as maiores causadoras de óbitos de defensores.

O caso de Marielle, entretanto, é um caso muito particular, principalmente por ter ocorrido em um estado de intervenção federal militar e contra uma liderança representativa da votação da população: “Estamos vivendo um estado de exceção, e todas as análises históricas estão sendo reconstruídas. Quando existe um assassinato de uma vereadora na cidade do Rio de Janeiro, tudo pode mudar. Entendemos que estamos todos em situação de vulnerabilidade”, diz Melisanda.

Em 2007, foi criado o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos da Presidência da República do Brasil. Segundo a página oficial do programa, ele visa não somente proteger a integridade física dos defensores como também criar políticas de prevenção para que possam exercer o seu trabalho. O programa funciona em convênio com quatro estados: Minas Gerais, Maranhão, Ceará e Pernambuco.

Entretanto, especialistas que lidam diariamente com os conflitos alertam para o desmantelamento dessa política pública: “Ela existe, tem amparo legal e federal, e acontece em alguns poucos estados. Porém, com os ataques à democracia sofridos desde 2016, sofre cortes orçamentários e está defasada”, relata Melisanda.

Caio ainda complementa que, embora a existência do programa não possa ser refutada, os métodos aplicados para a proteção dos ativistas devem sempre considerar que eles não podem abandonar seus territórios de atuação, o que nem sempre acontece: “Retirar o defensor não ataca a problemática que forçou seu deslocamento. Ela ainda vai estar lá, prejudicando não só o defensor mais a comunidade onde atua”. Procurado pela reportagem, o Programa não respondeu aos e-mails e tampouco às ligações.

“Quanto mais frágeis os sistemas jurídico e político de um território, em maior risco estão os defensores de direitos humanos”

Para oferecer uma alternativa de proteção, a Justiça Global criou oficinas para os defensores. Representantes da organização se deslocam até o território e avaliam em conjunto com as lideranças e comunidades quais são as melhores alternativas de proteção – se é necessário juntar provas para levar a aliados como o Ministério Público Federal, ou se é necessário acionar órgãos internacionais.

Mas Melisanda alerta que essa é uma solução paliativa e que a proteção desses atores deve sempre considerar que não é só a vida do indivíduo que está em jogo, mas a participação de toda uma comunidade nos processos decisivos sobre a manutenção de seus territórios e garantia de direitos. “Quando falamos de proteção de defensores, não estamos falando só na integridade física de uma liderança, e sim de uma conquista, de uma construção social sendo desmobilizada de forma brutal.”

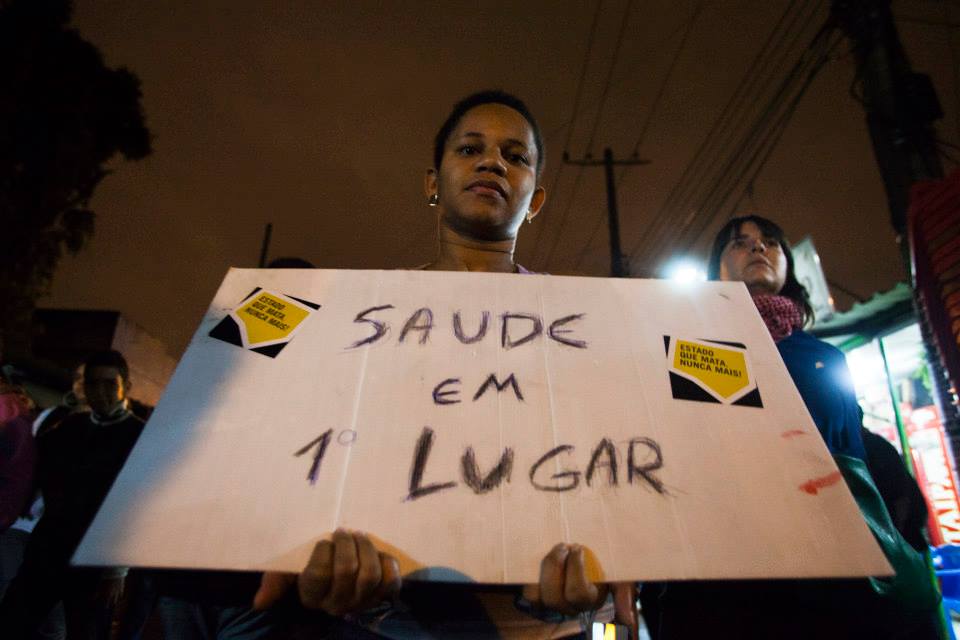

Nas horas após a morte da vereadora Marielle Franco, as redes sociais polvilharam de homenagens, mensagens de grito e indignação exigindo que a justiça fosse feita e os responsáveis pelo crime, descobertos. No dia seguinte, ruas do Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil eram tomadas por cartazes numa manifestação pública de repúdio a um assassinato que não só engrossa a lista de defensores mortos, como também a de mulheres negras e lésbicas assassinadas no Brasil.

O que é participação social?

Segundo Sergio Andrade, da Agenda Pública, participação social é uma forma das pessoas influírem e ajudarem a decidir os rumos de algo que é público. Para se configurar, as decisões tomadas devem se refletir na criação de políticas públicas asseguradoras de direitos.

“A cada ataque de defensores de direitos humanos, acontece uma desmobilização generalizada, justamente pela imposição do medo. Se acontece uma ocupação popular em um prédio urbano, por exemplo, e uma liderança é morta, isso pode acabar com a ocupação. As pessoas deixam de exigir direitos por essa intimidação indireta”, relata Melisanda.

Comunidades enxergam nas ações de terror e violência uma razão para não se comprometerem em processos participativos como conselhos populares ou associações de moradores. Quando entre 2014 e 2015 o complexo da Maré, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro, foi ocupada pelas forças armadas sob a finalidade de preparar terreno para a implantação das UPPs (Unidades da Polícia Pacificadora), a ONG Redes da Maré desenvolveu a pesquisa “A Ocupação da Maré pelo Exército Brasileiro – Percepção de Moradores”, buscando entender os sentimentos dos locais.

Segundo o levantamento, 63,3% dos moradores da Maré, ou seja mais da metade, relataram ter sofrido invasão domiciliar e 24,9%, intimidação.

Quando perguntados se haviam denunciado essas violações para alguma delegacia ou entidade pública, a grande maioria negou: 95,9% não fizeram queixa, o que configura uma situação de possível receio de retaliação. O mesmo foi constatado na feitura desta matéria. Ativistas procurados para entrevista preferiram não se manifestar, alegando que suas falas poderiam colocar sua segurança em risco.

“Uma intervenção ou qualquer rompimento do ponto de vista institucional trazem problemas para ritos de participação social”, opina Sergio Andrade, diretor da Agenda Pública, organização de incentivo à gestão democrática. “Um conselho comunitário de segurança tem menor capacidade porque os canais institucionais estão obstruídos. Há uma outra lógica estabelecida, criando uma situação em suspenso”. Ele ainda complementa que, em territórios de violência, a participação social é sempre prejudicada.

Isso vai de encontro ao próprio relato de um morador à pesquisa: “uns têm medo, outros não. Então, quando ele [o morador] é chamado a participar do debate sobre esse tema, mesmo quando é divulgado apenas no boca a boca, o pessoal fica com medo. Lembro-me quando o Exército veio aqui na Associação e chamou todo mundo, deixou convite até para os policiais do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) que tem aqui na comunidade a comparecerem na Ação Social que eles promoveram. Muito morador fica desconfiado, com temor. Ele vai participar porque precisa, mas dão telefone e endereço errados, pois ninguém quer meter a cara, e eu não tiro a razão.“

“Os moradores da favela ainda não conseguiram experimentar relações republicanas e democráticas. Estamos distante da garantia de direitos”. A declaração é de Lidiane Malaquini, coordenadora do Eixo de Direito à Segurança Pública e acesso à justiça da Redes da Maré. Esse eixo se volta especificamente para quais relações são criadas e mantidas em um território sob constante ameaça e ausência de Estado: “Segurança pública tem que ser entendida enquanto um direito, mas para os moradores da favela é difícil. Desde a fundação das favelas, a polícia interage com o território utilizando práticas belicistas.”

Entre julho de 2016 e junho de 2017, foram 1.349 mortos entre civis e policiais nos conflitos armados da região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo relatório Crise da Segurança, da FGV em parceria com a organização Fogo Cruzado. A Redes da Maré se posiciona frontalmente contra a Intervenção Militar, alegando sua inconstitucionalidade e também sua ineficácia nas 12 outras tentativas nos últimos dez anos:

“Foram 14 meses de ocupação de território, com 600 milhões de reais em um território de cinco quilômetros. Se colocarmos em perspectiva de um nível de investimento em segurança pública, foram investidos durante cinco anos 300 milhões de reais em projetos sociais para toda a região. Ou seja, se gastou em 14 meses o dobro. Armar não é uma solução de segurança pública. O Estado acha que a violência e as armas devem ser respondidos com violências e armas, quando poderia ter todo um trabalho de investimento em prevenção e projetos sociais voltados as comunidades vulneráveis, e em especial para as crianças e jovens.”

Nas comunidades não tão distantes e nem tão díspares em São Paulo, a sensação de que os direitos humanos ainda não orbitam a realidade de seus moradores é a mesma. “Todo mundo diz que vivemos em uma sociedade democrática, mas a democracia ainda não chegou na quebrada, e nem a ditadura foi embora dela”, afirma Cleiton Ferreira de Souza, mais conhecido como Fofão, gestor do Quilombaque.

Criado em 2005 por jovens do bairro periférico de Perus, zona oeste da capital paulista, o espaço se reafirma como um ponto de cultura e resistência, aliando participação comunitária e reconhecimento de riquezas culturais e ambientais da região, cercada da remanescência da Mata Atlântica e por comunidades indígenas e quilombolas.

Cleiton relata que seu trabalho diário é o de “disputa de narrativas”. Por meio da cultura, ele quer atrair a população jovem e negra da região. Não é um trabalho simples, garante. Para ele, o genocídio não é necessariamente a violência em si, mas um sistema muito sofisticado que deve ser combatido diariamente: “A partir do momento em que a população da periferia não sabe dos seus direitos, o genocídio está dado. Nós o discutimos então como um sistema criado pelo Estado, pautado na falta de educação, lazer e saúde.”

Para responder à escalada da violência e de ataques aos direitos humanos, a Quilombaque reativou o Centro de Direitos Humanos Carlos Alberto Pasin, batizado em homenagem ao jovem morte nos anos de chumbo da ditadura militar. As formações do centro, com duração de três meses, visam informar a população local sobre seus direitos.

Em conjunto à comunidade, no Rio de Janeiro, a Redes da Maré criou o projeto de Olho na Maré, que monitora os confrontos armados na região, principalmente, os sob intervenção militar. Lidiane também acredita que sua luta é por uma disputa de narrativas do morador: “Muitas vezes a grande mídia faz com o que morador ache que os impactos de uma operação atinjam somente pessoas presas. Mas os mais graves são outros”. Alguns dos dados monitorados são referentes às 15 escolas da comunidade que foram fechadas durante 35 dias do ano letivo, e também aos postos de saúde, que ficaram sem funcionar por 45 dias.

Outro projeto desenvolvido no território é o Maré de Direitos, que visa ampliar e garantir o acesso à direitos e práticas sociais dos moradores. Com bases fixas em pontos da comunidade, os atendentes conversam individualmente com residentes sobre violações de direitos humanos, encaminhando as demandas para responsáveis como Defensoria Pública e Ministério Público. Existe também uma preocupação em levar demandas coletivas para esse órgãos, construindo com a população políticas públicas que, de fato, façam sentido dentro do território.

Apesar do cenário de medo, Lidiane garante que o estado dos defensores de direitos humanos face aos últimos acontecimentos não é de omissão: “Os ativistas da favela têm conversado muito entre si. Claro que existe o medo e que o assassinato da Marielle impacta muito, mas tem uma galera que não vai recuar, não vai deixar de denunciar, de entender a segurança pública enquanto direito dos moradores. Se tem uma galera que está com muito medo, e isso é legítimo, tem uma outra que está se reinventado nos seus processos de luta.”

Leia também