publicado dia 17 de outubro de 2018

Como eram a participação social e as lutas identitárias na ditadura militar

Reportagem: Cecília Garcia

publicado dia 17 de outubro de 2018

Reportagem: Cecília Garcia

Votar para presidente. Organizar-se politicamente. Ir a uma roda de capoeira ou frequentar um espaço religioso de matriz africana. Amar quem quiser e exibir publicamente esse afeto. Essas foram algumas das inúmeras liberdades cerceadas pela ditadura militar brasileira, que durou de 1964 até 1985.

Sentidos em maior ou menor grau a depender de gênero, classe ou raça do indivíduo, esses impeditivos eram encobertos, poucos discutidos ou divulgados. Como em qualquer ditadura, a que imperou no Brasil criava, por meio de controle midiático, propagandista e repressor, a impressão de normalidade: para grande parte da população, os anos ditatoriais eram os de milagre econômico, construções faraônicas e um Estado férreo moral e politicamente.

O abismo entre realidade e fantasia e entre população e política é, para o historiador Mário Sérgio de Andrade, a razão pela qual existam, ainda hoje, pessoas que considerem esse período como não violento ou que clamem por seu retorno, principalmente em períodos de instabilidade política.

“Política era, como ainda é hoje, vista como algo marciano, sem pertencimento. Então muitas pessoas não tinham a percepção de que algo estava acontecendo. Elas se apegavam ao seu trabalho, ao dia a dia. Mas era só estar um pouco mais atento, ler, estar informado, fazer parte do mundo operário, do estudantil, ou ter alguém próximo na resistência, para perceber que algo não estava bem”, conta.

Os atingidos pela repressão ditatorial eram os mais variados possíveis, desde os que se organizavam politicamente contra o regime até estudantes a quem bastava ler um livro errado ou fazer um curso considerado subversivo. Segundo a Comissão da Verdade, criada para apurar as violações de direitos humanos na Ditadura, mais de 400 pessoas morreram, mais de 200 ainda estão desaparecidas e cerca 200 mil foram vítimas de perseguição.

O regime também operava requintadamente contra a participação social e política de grupos historicamente marginalizados no Brasil, como a população LGBT, mulheres, negros e indígenas. As consequências dessa perseguição, e também as de sua resistência, reverberam até hoje no estado democrático de direito brasileiro.

“Nunca foi fácil ser mulher em nenhum período da história e, ainda hoje, não é. Mas em um período de repressão e violência, ser mulher era muito pior, além de perigoso”, relata Larissa Tomazoni, advogada e autora da pesquisa “A Mulher na Ditadura Militar: Uma análise das limitações e consequências da participação política feminina.”

Enquanto no mundo acontecia uma revolução sexual, com as mulheres saindo do âmbito privado para ocupar a esfera pública – vide os movimentos feministas despontando no Estados Unidos e o advento da pílula contraceptiva – o Brasil recrudescia sua pauta conservadora: a comunicação e a religião pregavam que o papel da mulher era o de “mãe e esposa dedicada, mulher obediente e casta, que não reclama, não reage, não resiste”, adiciona a pesquisadora.

Se existiam mulheres que apoiavam ou ignoravam a conjuntura autoritária, também havia as que militavam politicamente contra. Para essas, a perseguição e violência foi maior: “As mulheres sofreram de forma particular, pois, os agentes da repressão eram do sexo masculino e, além das torturas “tradicionais”, havia violência sexual e formas específicas de violência psicológica. Por exemplo, a tortura de mães na frente dos filhos ou filhos na frente das mães, esposo e esposa sendo torturados juntos, entre outras barbáries. Há relatos de tortura de crianças, mulheres grávidas (o que causava aborto) e uso de animais durante as torturas.”

O site Memórias da Ditadura reúne arquivos, documentos e relatos sobre como as populações identitárias resistiram e lutaram durante os anos de ditadura militar. O acervo também complementa como a ditadura influenciava em áreas como educação e saúde, desfazendo mitos sobre o florescimento econômico e social da época.

Durante o período militar, a homossexualidade era considerada uma patologia, figurando entre as doenças da Organização Mundial de Saúde (OMS) – retirada que só aconteceu em 1990. Ser LGBT nessa época era viver “guetificado”, como explica Renan Quinalha, professor de direito da Unifesp e organizador do livro “Ditadura e Homossexualidades.”

“Se adotava a LGBTfobia como política de Estado, muito capilarizada em uma época de discurso moralista forte. Essa adoção foi feita pelos órgãos do Estado, serviços de censura moral, imprensa e até pela polícia. Também havia um sistema de vigilância, que fichava, depreciava e ofendia a sexualidade dos sujeitos”, explica.

O regime ditatorial operava também na ambiguidade legislativa: embora não houvesse criminalização à sexualidade do indivíduo, a população LGBT era “alvo de perseguições sistemáticas, arbitrárias, torturas, chantagens e prisões ilegais e massivas sob a acusação de contravenção de vadiagem ou atento ao pudor”, explica o professor.

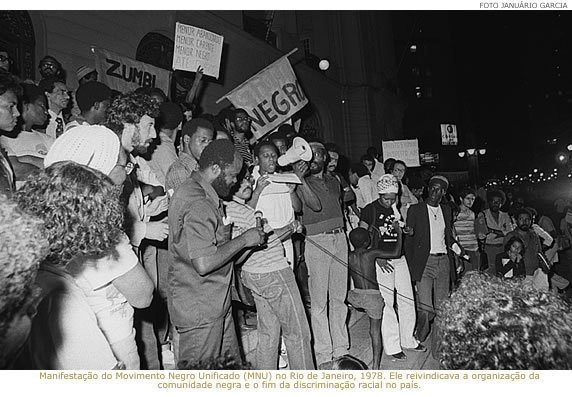

O Brasil nos anos ditatoriais também acumulava o peso de uma dívida histórica com a população negra, alvo sistemático da violência. Como explica Flávia Rios, historiadora e professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), “a ditadura foi bastante danosa para a população negra, de modo geral. Ela calou todas as vozes que denunciavam o racismo e a discriminação porque estabeleceu enquanto ideologia a democracia racial, que pressupunha que a pessoa que falasse sobre racismo era quem o criava”.

As primeiras ações do regime incluíram a desarticulação das associações negras, a perseguição a intelectuais e políticos, como Esmeraldo Tarquínio, que teve seus direitos políticos caçados por ser negro, além da violência policial, intensificada nas periferias. A subnotificação também foi uma ferramenta adotada pelo regime: pela primeira vez, foi tirada do IBGE a pergunta sobre o quesito cor, o que impediu a produção de dados sobre a população negra.

Flávia adenda que a violência militar sobreviveu na redemocratização do Brasil: “O aparato militar legado pela Ditadura ainda se faz presente, e atinge populações negras e marginalizadas nos grandes centros urbanos. A tortura permanece, como também as prisões ilegais, as mortes, e isso se reflete no assassinato massivo da população jovem e negra”.

Outra perseguição que Flávia ressalta foi a cultural: os saberes locais e tradicionais das populações afro-brasileiras eram alvo de perseguição: “Os negros não podiam tematizar culturalmente sua raça, como na capoeira e no candomblé. Um dos exemplos mais claros eram os bailes blacks no Rio de Janeiro, vistos como motins da população negra, e desmantelados, perseguidos, controlados e fotografados pelo Estado.”

Esta intolerância também afetou o povo indígena. Engolido pela avalanche desenvolvimentista da ditadura militar, estima-se que mais de oito mil indígenas, principalmente os povos ainda não contatados, pereceram no período militar.

“Essa população sofreu mais intensamente os efeitos da ditadura, porque estavam no caminho dos inúmeros empreendimentos como estradas, hidrelétricas, polos de desenvolvimento de produtos rurais e projetos de agronegócio”, explica Rubens Valente, jornalista e escritor do livro “Os Fuzis e as Flechas”.

Nos reformatórios Agrícola Krenak e na Fazenda Guarani, centros de detenção em Minas Gerais, que tiveram réplicas em outros estados, indígenas eram submetidos a torturas psicológicas e físicas.

Para o pesquisador, o regime via o indígena como alguém que deveria deixar de sê-lo – visão acredita perdurar no imaginário parlamentar do Brasil até hoje. “Todo o esforço da ditadura era tornar os índios não índios. Isso está registrado em documentos, e até um presidente da Funai dizia que o sonho era transformar os índios em operários, mecânicos, bombeiros e deixar suas terras para serem usadas pelo agronegócio.”

Emergindo desta violência, surgiu a resistência no período ditatorial. Embora singular em cada grupo que a empreendia, havia características de resistência em comum e que persistem nos movimentos sociais até hoje: a participação social e a valorização da cultura e dos saberes locais.

Embora tardia com relação à movimentações nos Estados Unidos e América Latina, a resistência das mulheres brasileiras e sua luta foi forte, como na organização do Encontro Nacional Feminista (1979): “Algumas eram diretamente envolvidas em movimentos considerados subversivos, fazendo passeatas, distribuindo panfletos e outras formas mais brandas, mas igualmente importantes, como aquelas que escondiam em suas casas pessoas que eram perseguidas pelos militares. Havia também artistas que resistiam contra a repressão”, relembra Larissa.

É também somente no fim na ditadura que grupos como Somos e o Movimento LGBT Brasileiro se articulam, depois de anos de dura repressão social e física. Mas a resistência também se espalhou, fosse por meio de publicações de jornais voltados para o tema ou dos populares concursos de Miss Travesti: “O movimento LGBT participa desde o começo da redemocratização, indo em atos contra a violência policial, junto ao movimento negro, de mulheres e de operários”, explica Renan.

Foi na coletividade e na aliança entre luta social e arte que o movimento negro também se articulou. “Os movimentos negros que estavam na universidade e periferia começam a se articular e formar grupos políticos. Um dos exemplos é Ilê Aiyê, em Salvador, que falava da valorização cultural da população negra. Também houve o fortalecimento da imprensa negra. Capoeira, candomblé, umbanda e jongo começaram a ser usados enquanto símbolos de resistência”, se atenta Flávia.

Rubens, por fim, relembra que as comunidades indígenas desde seus primórdios sempre se organizaram: “Nas tarefas, delegações, plantio, os indígenas sempre foram organizados social e politicamente. O que eles fizeram na ditadura foi expor esse conhecimento para fora das suas comunidades.”

Em 1980, foi criada, por exemplo, a primeira organização totalmente indígena, a União das Nações Indígenas (UNI). Figuras como os deputados Raoni Metuktire e Mário Juruna despontam, alertando nacional e internacionalmente sobre os riscos de genocídio da população tradicional brasileira.

Todas essas lutas organizadas se fortaleceram no processo de redemocratização do País, que teve início em 1985. Os direitos das mulheres, indígenas, negros e da população LGBT se cristalizaram, com maior ou menor ênfase, em direitos sociais garantidos na Constituição de 1988. Isso não significou, contudo, o fim da luta. Essas sementes de resistência arvoraram para lutas sociais que continuam até hoje.