publicado dia 15 de junho de 2018

“Mulheres Caminhantes” aborda direito à cidade na perspectiva de mulheres diversas

Reportagem: Cecília Garcia

publicado dia 15 de junho de 2018

Reportagem: Cecília Garcia

Flanar pela cidade usando uma saia curta; ir ao cinema sozinha à noite; levar os filhos no trem lotado; ser idosa e percorrer uma íngreme calçada; demonstrar afeto à sua namorada em local público. O direito à cidade desaparece em um assobio, uma passada de mão, no direito de ir e vir subtraído por uma rua escura. O espaço urbano não é neutro em gênero, e as diversas mulheres brasileiras que o ocupam sentem a hostilidade do território em camadas físicas e subjetivas de violência.

Leia +: Rodas de samba compostas por mulheres ocupam e ressignificam o espaço público

A expressividade estatística corrobora para compreender quão estrutural é a opressão contra mulheres em espaços urbanos. Segundo pesquisa da organização ActionAid, 86% das mulheres brasileiras já sofreram violência sexual ou assédio em espaços públicos; 50% já foram seguidas e 44% tiveram seus corpos tocados.

“O direito à cidade é negado às mulheres, porque para se estar nela as mulheres tem que resistir a todo tempo. Apesar dessa negação, ao longo da história, elas têm se apropriado desse espaço, o que é fundamental para outra construção de perspectiva sobre direito à cidade”, esclarece Rossana Tavares, arquiteta e autora da tese de mestrado Indiferença à Diferença: espaços urbanos de resistência na perspectiva de desigualdade de gênero, crítica ao urbanismo que desconsidera a pluralidade de gênero em seu planejamento.

Direito à cidade é um conceito que pressupõe a equidade dos espaços urbanos e que todos e todas tenham direito à ocupação e desfrute dos equipamentos oferecidos por ela. Conheça mais no Glossário da plataforma Cidades Educadoras.

A pesquisadora atenta que, para entender direito à cidade sob uma perspectiva de gênero, é preciso arvorar a ideia de mulher, pensando em sua pluralidade e diversidade. A cidade aumenta ou diminui a depender das experiências definidas por algoritmos como território de onde elas vêm, faixa etária, orientação sexual, raça e classe social.

“Se olhada a história das nossas cidades, a mulher pobre, ou negra, ou indígena sempre ocupou o espaço público, sempre resistiu e sobreviveu a partir dele”, relata Rossana. Para ela, qualquer expressão de construção de uma cidade em equidade significa a consideração dessas nuances.

Para que a tecedura da urbanidade inclusiva seja possível, é necessária a ocupação ampla de mulheres diversas em cargos públicos e de planejamento urbano. No Brasil, os números ainda não são animadores: o corpo político é composto por apenas 13% de mulheres em cargos eletivos e quando elas os ocupam ainda é grande a violência, como mostra o caso da vereadora executada Marielle Franco (PSOL-RJ). Além disso, o imaginário de arquitetos e planejadores ainda é povoado por figuras e referências masculinas.

Para combater um panteão branco e masculino na arquitetura, projetos têm feito o trabalho de resgatar e divulgar o trabalho arquitetônico diverso em gênero e raça. Os projetos Arquitetas Invisíveis e Arquitetas Negras são bons exemplos.

Mas Rossana chama a atenção para movimentos contemporâneos, advindos dessa proeminência do movimento feminista no Brasil, que convidam mulheres a olhar para o direito à cidade a partir de suas experiências.

“O direito à cidade não vem só com a institucionalização de uma política, mas quando mulheres começam a perceber que elas podem lutar por esse direito e se organizar de forma que ele nasça a partir delas”, declara.

Mulheres Caminhantes

Foi uma comunhão de mulheres múltiplas e agudamente sensíveis ao território que deu origem ao diagnóstico Mulheres Caminhantes. Lançado em maio de 2018, o documento é fruto de uma experiência que uniu pesquisadoras diversas em idade, raça e gênero da região norte de São Paulo — representadas pelo Fórum Regional de Mulheres da Zona Norte — a organização Sampapé, que milita pela caminhabilidade e a Rede Más, organização internacional de direitos da mulher.

O princípio primordial do diagnóstico foi que toda mulher que caminha é, por definição, uma pesquisadora do território. Ela acumula, ao longo de andanças e paradas, experiência para determinar se a cidade é igualitária, como também a habilidade de propor soluções para que ela assim seja.

Como explica Ana Carolina Nunes, mestre em políticas públicas e integrante do Sampapé: “Desenhamos uma metodologia que combina o índice cidadão de caminhabilidade — ferramenta do coletivo de mensuração do caminhar — com também discussões de gênero e mobilidade urbana, pensando em assédio, segurança e habitação”.

O desenho dos encontros que determinou a feitura do diagnóstico foi construído de maneira elástica, se adaptando aos horários diversos apresentados pelas mulheres. Kamila Gomes, representante do Fórum e moradora da Vila Gustavo, foi uma das responsáveis por essa organização, trazendo todo o saber do território, como também sua atuação como conselheira municipal e educadora da região.

“Quem planeja a cidade nunca conversou com as mulheres”, enfatiza Kamila. “E parece também que não anda na rua se pensarmos que o caminho para a mulher sempre se apresenta como uma dificuldade”.

O coletivo Cidadelas, das comunicadoras Claudia Ratti, Natalia Parra e Isadora Pinheiro, é responsável pela reportagem Cidade dos Afetos. A cartografia afetiva feita com cinco mulheres de diferentes regiões de São Paulo mostra como experiências individuais dizem de problemas urbanos coletivos às mulheres. Junto com outras organizações, o coletivo está fazendo a campanha Placa no Busão, para que mulheres possam descer fora do ponto de ônibus após as 22h, como previsto pela lei 16.490, sancionada em 2016.

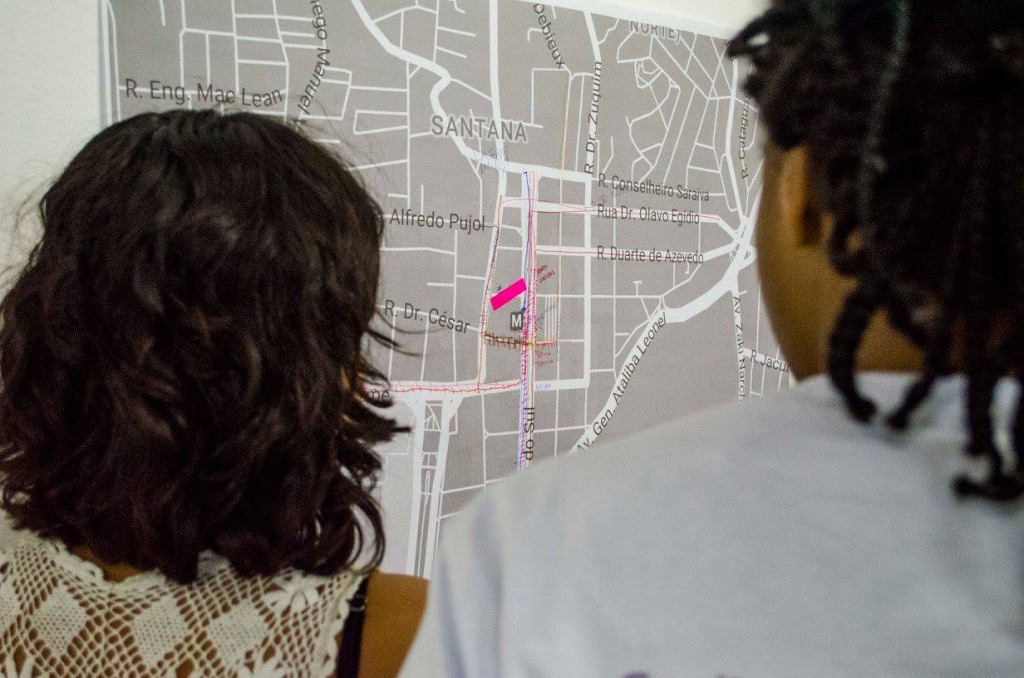

Os encontros expuseram como a própria questão da navegabilidade e da movimentação pela cidade é associada aos homens. “Enquanto mulheres não somos estimuladas a mexer em mapas, a conhecer a cartografia urbana. O trabalho nos encontros foi desenvolver a confiança de que temos plena capacidade de lidar com a navegabilidade”. O trajeto a ser percorrido a pé foi definido durante os encontros, a partir de uma combinação de lugares que elas frequentavam e dos que elas não gostavam de frequentar.

O local escolhido como espaço de caminhabilidade foi o Terminal Santana. Ainda que nem todas as mulheres morassem perto dele — a pesquisa cobriu as regiões de Vila Maria, Vila Gustavo, Santana, Tucuruvi e outros bairros — ele funcionou como ponto central por convergir muitas linhas de ônibus e ser um território de passagem e ligação com outros pontos da cidade. A caminhada, feita em grupos, foi realizada tanto de dia quanto de noite.

As múltiplas e nem sempre óbvias violências

Durante a caminhada noturna e a diurna, as mulheres diagnosticaram questões relativas às suas experiências subjetivas, atentando para detalhes que dizem como o planejamento urbano é descuidado e violento. “Quando se caminha por um território em análise, quando se propõe a andar para as ruas, o trajeto vai remetendo às memórias e experiências que você teve naquele espaço”, relata Ana.

Estruturas físicas como bancas de jornais, árvores e totens de propagandas em pontos de ônibus, se durante o dia aparentam ser estruturas inofensivas, à noite se tornam espaços onde possíveis agressores podem se esconder. Kamila, que na época dos encontros estava grávida, também sentiu dificuldade em atravessar as ruas, porque os semáforos são programados para respeitar a temporalidade dos carros e não a dos pedestres. Para as mulheres com deficiência, não só o trânsito, mas as calçadas em desnível ou mal cuidadas também atravancam a mobilidade.

As pesquisadoras também se depararam com uma violência imageticamente sensível. As revistas das bancas de jornal e totens de publicidades ao longo do caminho exibiam mulheres pouco relacionáveis: “Tiramos fotos das bancas repletas de mulheres brancas e magras. A dinâmica desses corpos grita, porque não nos vimos. A caminhabilidade acaba também por ditar um padrão de beleza e fazer com que nós não nos enxerguemos na cidade”, declara Kamila.

“Quando falamos de mulher e cidade, muitas vezes falamos somente sobre mulher e assédio. Mas a vulnerabilidade no espaço público vai além disso: estamos falando de segurança de trânsito, de representatividade, de acessibilidade”, reflete Ana. “Para discutir política, as soluções devem ser integradas. Cada fase da vida de uma mulher vai ser diferente e as políticas públicas tem que considerar isso”.

Diagnóstico final e diálogo com políticas públicas

Na terceira etapa do diagnóstico, todo o acervo de pesquisa coletada durante as andanças e conversas foi esmiuçado para pensar em perspectivas e ações de como esse diagnóstico pode incidir no território. As soluções propostas foram divididas em: as que as mulheres podiam fazer por si próprias e aquelas que precisavam chegar às instâncias do poder público.

Algumas semanas após a divulgação do diagnóstico, o Mulheres Caminhantes foi apresentado em um encontro com a subprefeitura da Zona Norte e a perspectiva é que eles se repitam, alinhando as expectativas e demandas feitas pelas mulheres. O projeto ainda foi contemplado pelo Fundo CASA, que permite as pesquisadoras escolher uma solução para receber um aporte financeiro.

“Só será entendida a complexidade que é garantir a diversidade de mulheres no espaço público quando essa mesma diversidade estiver discutindo o espaço dela”, finaliza Ana. “A potência desse trabalho foi fazer as mulheres reconhecerem que elas sim, circulam, sabem como circulam e sabem o que pode ser feito para melhorar a cidade. Garantir a acessibilidade ao território é algo que o poder público não costuma fazer, e é importante saber que estamos pautando essa discussão”.