publicado dia 2 de agosto de 2016

O que crianças do ensino fundamental podem ensinar para filósofos

Reportagem: Pedro Nogueira

publicado dia 2 de agosto de 2016

Reportagem: Pedro Nogueira

Por Peter Worley, do Aeon![]() *

*

“Alguém gostaria de viajar pelo tempo?”, eu pergunto para o público. Mais da metade levanta a mão. Escolho uma “viajante do tempo “ com um aplicativo de sorteio randômico em meu telefone. Explico que ela pode viajar para qualquer lugar desde que seja no futuro, pois a máquina do tempo não pode ir para o passado. Então explico que ela pode viajar para qualquer lugar no futuro desde que seja para algum lugar que esteja entre um e 15 segundos, já que a máquina é muito devagar. Ela diz “12 segundos”, um pouco hesitante. Eu anuncio que a cadeira é a máquina e peço que ela se sente nela. Solicito que o resto da sala conte, alto, até 12, quando então peço à nossa viajante do tempo para se levantar rapidamente. Pergunto então para a sala: “Por acaso ela viajou pelo tempo?”. Posteriormente, irei perguntar: “A cadeira é uma máquina do tempo?”.

Artigo publicado originalmente no Aeon Ideias e traduzido pelo Portal Aprendiz via Creative Commons. Peter Worley é presidente da The Philosophy Foundation, presidente da SOPHIA e pesquisador visitante associado no King’s College de Londres. Seu livro mais recente é 40 Lessons To Get Children Thinking: Philosophical Thought Adventures Across The Curriculum (2015).

“Não, porque ela apenas ficou lá sentada”, diz o primeiro participante, respondendo à primeira das duas questões.

“Todos somos viajantes do tempo!”, diz outra.

“Eu concordo de certa maneira”, qualifica uma terceira. “Nós estamos viajando pelo tempo mas não somos ‘viajantes do tempo’. Viajantes do tempo podem escolher para onde vão, não fazer o que qualquer pessoa faz de qualquer jeito.”

Depois, durante a discussão, alguém diz: “Existem dois tipo de viagem no tempo: ‘natural’ e ‘artificial’. A viagem natural pelo tempo é a maneira pela qual todos nos movemos pelo tempo; já a ‘artificial’ é o que viajantes do tempo, como o Doctor Who, fazem”.

“Tudo é uma máquina do tempo”, alguém anuncia depois. Quando incentivada a desenvolver esse argumento, acrescenta: “Porque tudo está se movendo em direção ao futuro um segundo por vez”. Eu já vi dois estudantes responderem a esse argumento da mesma maneira, em duas ocasiões distintas. “Eu estou viajando pelo tempo um segundo por vez, mas se eu me levanto [ele se levanta]… sigo viajando pelo tempo, então a cadeira não é uma máquina do tempo; ela não está me fazendo viajar por ele”. Elegante.

Esse é um trecho de um diálogo filosófico genuíno.

O que faz do diálogo do início deste artigo especial é que ele se dá entre garotos e garotas de nove e dez anos de uma escola pública.

Existem muitos exemplos de diálogos na história das ideias. Primeiramente, considere os exemplos mais óbvios: os discursos de Sócrates na ágora, os diálogos de Platão, Hume e Berkeley; os diálogos entre filósofos por correspondência: Leibniz e Newton, Descartes e Hobbes; também há os diálogos entre livros, como aqueles entre os trabalhos de Descartés (Discurso sobre o método e Meditações Metafísicas) e de Spinoza (Tratado da Correção do Intelecto e Ética), ou “A Teoria da Justiça”, de Rawls e “Anarquia, Estado e Utopia”, de Nozick; há o discurso intelectual de ideias, próximo ao modelo dialético hegeliano, como aqueles entre Táles (tese: água), Heráclito (antítese: fogo) e Empedócles (síntese: água e fogo); e novamente entre Empedócles (tese: terra, ar, água e fogo), Parmênides (antítese: o um, não os muitos) e Demócrito (síntese: atómos, ou o um e os muitos) e por aí vai; também há o frequentemente esquecido diálogo-em-uma-voz, como as Meditações de Descartes, ou muito do que Wittgenstein escreveu (dizem que Wittgenstein afirmou que esta é a única maneira de se fazer filosofia; a partir do momento em que outros estão envolvidos, não é mais filosofia, é retórica).

O que faz do diálogo que facilitei no início deste artigo especial é que ele se dá entre garotos e garotas de nove e dez anos de uma escola pública.

O filósofo da Grécia Antiga, Platão, vê o personagem Sócrates aplicar a metáfora do diálogo ao pensamento em si, o que seu Sócrates chamou de “diálogo silencioso”, no Theaetetus. É bem sabido que Platão escreveu muito de sua filosofia na forma de diálogos, muitos dos quais centrados em seu personagem principal, Sócrates (professor de Platão). Ao escrever na forma de diálogo, Platão modela para nós – os leitores – como a filosofia é feita, as vezes nos mostrando como ela é bem feita e em outras como é mal feita. Em outras palavras, Platão está demonstrando o método filosófico e, discutivelmente, não apenas um único método para este fim.

Muitos dirão que ler Platão é sobre aprender e se engajar com suas teorias e ideias a respeito dos grandes temas e questão de filosofia como “a teoria das formas” (realidade), “a teoria da reminiscência” (conhecimento), “a alma tripartite” (o self/psicologia) e por aí vai. É assim que a maior parte dos cursos universitários irão tratar Platão, mas penso que isso é errar o alvo. Por exemplo, a “teoria das formas” é uma teoria levada adiante por uma personagem, Sócrates, particularmente nos diálogos da República e no Phaedo. Nos diálogos de Parmenides, Platão aplica uma crítica razoavelmente devastadora das “formas” a partir de outra personagem, Parmenides, em uma conversa com Sócrates, que está propondo e defendendo a teoria. Então, se olharmos por esse ponto de vista ampliado, a teoria das formas está longe de ser uma teoria que Platão quer que nós aceitemos e aprendamos; parece que, através de suas personagens, ele é igualmente crítico dela.

Também devemos notar que todas as ideias atribuídas a Platão são expressas, não em sua própria “voz”, mas através de uma personagem. Eu penso que o que Platão realmente quer é nos engajar com ideias e, seguindo seu modelo, entrar numa relação dialética com as ideias apresentadas a nós através de seus diálogos escritos. Assim, os objetivos de Platão eram pedagógicos, assim como filosóficos. Se nós pensarmos que ele simplesmente quer que nós “aprendamos suas teorias”, nós não o teremos compreendido, mas, muito mais do que isso, se nós pensarmos que é isso que a filosofia quer que nós façamos, nós não teremos entendido a filosofia. Quando eu faço bem – ou qualquer um faz bem – filosofia com as crianças, eu estou as introduzindo à filosofia como uma atividade, um processo de pensamento – estou introduzindo-as ao ato de filosofar. Minha questão é: isso acontece suficientemente nos departamentos de filosofia?

Minha experiência em uma universidade tradicional – então a Universidade de Londres – confirmou minha opinião sobre a ideia de ensinar filosofia como a história das ideias, exceto em um contexto: na tutoria. Em meu tempo e em minha instituição, tínhamos três estudantes para cada professor no primeiro ano, dois para um no segundo uno e um para um no terceiro ano. Isso é – lamentavelmente – algo do passado. E, em minha opinião, com isso morreu uma função nuclear da prática filosófica: a conversa espontânea, exploratória e filosófica acerca de um tema. Eu considero isso tão importante que posso chamar de “a voz da filosofia”. A tutoria agora foi substituída pelo seminário. Eu devo confessar que os seminários são práticas diversas, feitos de muitas maneiras diferentes nas universidades, mas a minha experiência com eles foi algo que tendeu ao que Sócrates chamava de conversa erística (eris = “luta”, um diálogo combativo), que é algo o qual ele acusava os sofistas.

Nas escolas primárias, a filosofia recebeu sua voz de volta. De fato, o único jeito verdadeiro pelo qual as crianças podem “fazer” filosofia apropriadamente é assim. Fora alguns casos bastante excepcionais, crianças não podem ler textos filosóficos, não podem examinar argumentos complexos feitos por filósofos históricos profissionais. Mas elas podem responder à questões profundas, porém elaboradas de maneira simples, como “há um pensamento nesta frase?”, assim como responder a argumentos feitos por seus colegas. Por exemplo, neste caso, uma criança pode responder a questão acima com “sim, há um pensamento neste pedaço de papel porque a palavra pensamento está nesta folha de papel”, e outra criança pode contestar que “a palavra pensamento não é um pensamento em si, porque os pensamentos estão em sua cabeça. É como a palavra macaco: ela não salta de uma página e sobe numa árvore”, levando todos a discutirem acerca da questão socrática, “o que exatamente é um pensamento? Onde eles estão, se é que estão em alguma parte?”

Um colega meu uma vez disse que era possível fazer três anos de uma graduação de filosofia e nunca fazer filosofia.

Um colega meu uma vez disse que era possível fazer três anos de uma graduação de filosofia e nunca fazer filosofia. Sua concepção de filosofia foi retirada da tradição socrática: é através do diálogo que conseguimos identificar um exemplo genuíno e real, e verificar se ele contém um problema conceitual que pode ser categorizado. Eu considero isso uma visão extrema do que constitui a filosofia – que ela deve ser baseada na vida real – mas isso levanta uma questão interessante quando colocada cara a cara com a filosofia universitária. A depender de quão centralmente alguém coloca o que chamo de “a voz da filosofia”, então é capaz que alguém possa atravessar uma grande porção de um módulo, de um curso – ou até de uma graduação inteira – sem nunca se embrenhar numa conversa filosófica exploratória e espontânea. Sim, todos fazem isso no bar ou ao redor das mesas do refeitório, mas não há um guia sistemático e dialético nestas situações.

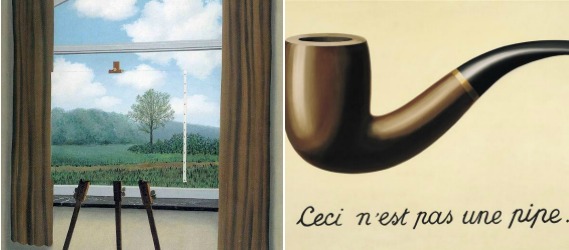

Então, esta é minha defesa de uma maior ênfase nos diálogos filosóficos dentro dos cursos. No começo de um aula, por exemplo, uma conversa filosófica pode ser iniciada ao redor de um estímulo disparador. Para uma sessão sobre percepção, alguém poderia colocar A traição das Imagens ou A Condição Humana do pintor René Magritte diante dos estudantes. Uma questão disparadora simples pode ser indagada, como por exemplo, “Isso é um cachimbo?”, para a primeira imagem, ou “Há uma árvore para fora da janela?”, para a segunda. A turma iria então ser instada a olhar pela janela de fato (presumindo que há uma, que talvez seja algo que nenhum filósofo deva fazer!) e perguntar para a turma a seguinte questão: “Há uma árvore fora da janela?”.

Então, ao fim da aula, um material de leitura cuidadosamente selecionado é posto (geralmente ele seria dado e recitado ao início da aula, ou até antes disso). Fundamentalmente, e se a conversa é facilitada de maneira apropriada, é bastante provável que a tese principal do material de leitura terá sido, no mínimo, tocada pelo grupo durante a discussão (mesmo se a classe estiver pouco familiarizada com as posições padrões na literatura, como “realismo naïve”, “realismo representativo” e “idealismo”). Minha alegação é que tais ideias e debates serão mais significativos, mais compreendidos e mais fáceis de se engajar com, caso os estudantes contextualizam ele a partir de seus pensamentos e argumentos. Fazer de outra forma – como é frequentemente o caso – seria colocar o carro histórico antes dos bois filosóficos.