publicado dia 9 de março de 2018

Ser mulher em São Paulo é viver com medo, mostra pesquisa

Reportagem: Cecília Garcia

publicado dia 9 de março de 2018

Reportagem: Cecília Garcia

Horário de pico. Os ônibus se arrastam como lesmas de aço pelas ruas da capital de São Paulo. Mas para as mulheres dentro deles, há receios maiores do que a lentidão do trajeto ou o desconforto da lotação: 25% delas, com idade acima de 16 anos, alegam ter sofrido algum tipo de assédio dentro dos transportes coletivos.

O dado é um entre outros preocupantes diagnósticos da pesquisa Viver em São Paulo: Mulheres, lançada ontem, Dia Internacional da Mulher, pela Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope Inteligência e SESC São Paulo.

A coleta de dados entrevistou 428 mulheres para saber suas percepções de como é viver na cidade, perpassando temas como igualdade de gênero e violências sofridas em espaços públicos e privados – incluindo o trabalho.

Patrícia Pavanelli, responsável pela prestação de contas do Ibope, afirmou na apresentação que “embora não traga informações novas, a pesquisa é importante para manter aceso o debate, que avançou, mas ainda está longe de ser suficiente”.

Leia +: Estudo traça panorama da mobilidade urbana de mulheres em São Paulo.

Medo e violência continuam a pautar as conclusões da pesquisa: 16% das mulheres relataram ter sofrido assédio no ambiente do trabalho, 13% ter passado por alguma abordagem desrespeitosa, isto é, ter sido agarrada, beijada ou forçada a outras ações e 4% ter vivido violências em transportes particulares. Somados, os percentuais representam um número de quase dois milhões (35%) de paulistanas vítimas de abuso.

A Rede Nossa São Paulo lança uma vez por mês uma pesquisa que cartografa diversamente a capital paulista. Para respaldar a última, o grupo achou pertinente relembrar dados do público feminino em outras apurações. Na pesquisa Viver em São Paulo: Bem-estar e qualidade de vida, 7% das entrevistadas relataram que elas ou outra mulher da casa já sofreram algum tipo de assédio (um total de quase 370 mil indivíduos) e 16% que sofreram preconceito ou discriminação de gênero (total de quase um milhão). A pesquisa Viver em São Paulo: Trabalho e Renda, por sua vez, revela que 58% dos desempregos paulistas são mulheres.

“Quando se fala sobre dados de violência contra mulher, desigualdade de gênero ou cultura de estupro, aparece um traço específico: o silenciamento”, relatou Esther Solano, doutora em Ciências Sociais pela UNIFESP e convidada a fazer uma leitura crítica da pesquisa.

“Qualquer pesquisa sobre o assunto cumpre dois papéis fundamentais. Primeiro, o de visibilizar o problema, tornando-o possível de ser enfrentado e acabando com a cegueira estrutural do machismo e do patriarcado. Sua outra função é oferecer base científica contra o senso-comum, fornecendo instrumentos para nossas mulheres no embate ideológico, teórico e das políticas públicas da cidade”.

Ainda na análise da pesquisadora, os números apresentados preocupam também sob outro viés. Quando apenas 19% das mulheres afirmam já ter sofrido alguma discriminação ou assédio no trabalho ou somente 2% relatam ter recorrido a um dos canais de denúncia – como o Ligue 180 e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), eles indicam a subnotificação, ou seja, mulheres que temem denunciar a violência ou não reconhecem estar vivendo uma: “Isso acontece porque fomos obrigadas historicamente a acreditar que a violência sofrida é insignificante, inexistente e que não havia sequer o direito de falar sobre ela, principalmente se ocorrida no aspecto privado”, arrematou Esther.

No contexto latino-americano, na sociedade brasileira, não é possível discutir gênero sem traçar a intersecção com os marcadores de classe, raça e sexualidade.

Pesquisas devem fazer recorte de classe, gênero e sexualidade

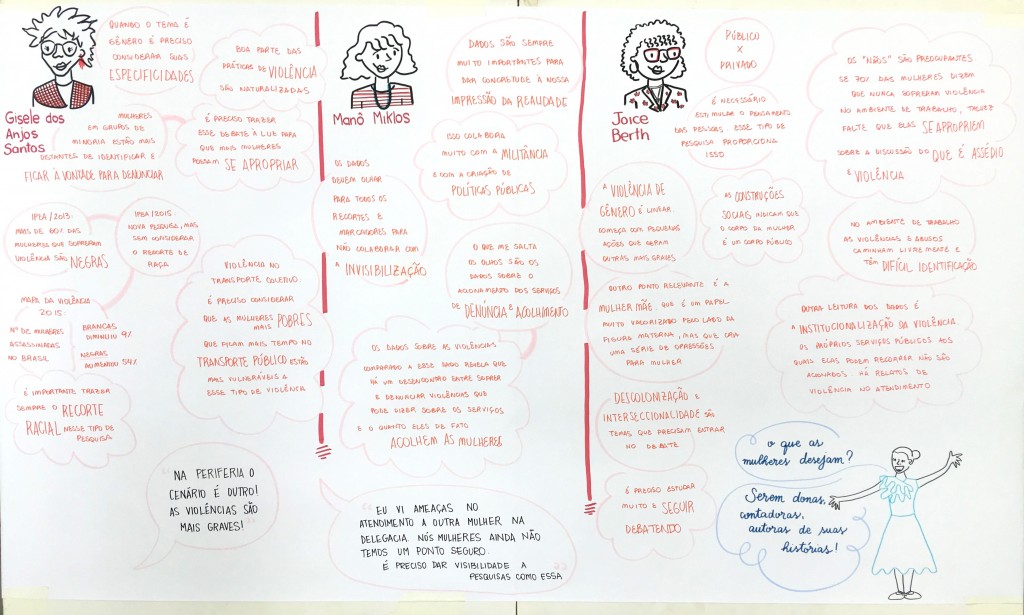

Em sabatina aos dados da pesquisa, a consultora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desiguldade (CEERT), Giselle dos Anjos Santos, provocou os presentes a pensar o quanto inserir marcadores de gênero ou orientação sexual dentro de uma pesquisa altera as percepções das violências. Para ela, este olhar é fundamental para elucidar questões como: quem são as mulheres que mais sofrem violência? quais estão mais sujeitas ao desemprego ou à dificuldade de denunciar uma situação de assédio?

“Ao falar de mulheres, pura e simplesmente, incorremos no erro histórico do próprio feminismo de desconsiderar as especificidades das mulheres. No contexto latino-americano, na sociedade brasileira, não é possível discutir gênero sem traçar a intersecção com os marcadores de classe, raça e sexualidade”, ressalva.

A importância do recorte fica clara quando a pesquisa Viver em São Paulo: Mulheres aponta, por exemplo, que três das quatro situações de assédio acima elencadas foram reconhecidas por mulheres com nível superior de escolaridade e maior poder aquisitivo.

“É fundamental salientar que as mulheres pobres, negras, trans e lésbicas, em especial, então mais distantes da possibilidade de denunciar e se colocar contra práticas de violências naturalizadas”, colocou Giselle.

Segundo a última pesquisa do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada – IPEA, lançada em 2013, 61% das mulheres vítimas de violência são negras.

A arquiteta e urbanista Joice Berth respaldou as provocações, convidando o público a também refletir sobre as violações produzidas contras mulheres quando se tornam mães. Segundo a pesquisa, 3 em cada 10 mulheres criam e cuidam praticamente sozinhas de seus filhos, e 43% contam com uma rede composta somente por mulheres, como avós, tias e outras familiares, para ajudá-las.

“A mulher mãe está no olho do furacão da violência. Aparentemente valorizada, a figura da mãe é colocada em pedestal, só que do outro lado, a ela é negada vida sexual, social, não podendo, inclusive, trabalhar”, afirmou.

O público fez coro às incitações, apontando para a necessidade de ouvir mais as mulheres das regiões periféricas da cidade e de discussões como estas se deslocarem também para os bairros não-centrais. Uma das participantes pediu a “polinização” dos dados para que estes não fiquem somente na esfera militante e acadêmica e atinjam as mulheres que figuram entre as estatísticas. “Quando essa qualidade de debate vai chegar para nós na periferia? Quando não vamos mais precisar nos mobilizar para pegar 1h30 de transporte, em linhas de ônibus que ainda correm o risco de serem cortadas?”, provocou a educadora, moradora da zona sul de São Paulo.

Fotos por Cecília Garcia.