publicado dia 11 de março de 2015

Após um ano, ocupação militar da Maré não garante direitos à comunidade

Reportagem: Pedro Nogueira

publicado dia 11 de março de 2015

Reportagem: Pedro Nogueira

O dia primeiro de abril de 2014 marcou os cinquenta anos do golpe militar de 1964 e foi palco para diversas solenidades, debates e atos que diziam “Nunca mais”. Já o quinto dia deste mesmo mês, foi marcado pela entrada das forças de Segurança Nacional, do Exército Brasileiro, no Complexo da Maré, que engloba 16 comunidades alojadas entre a Linha Vermelha e a Avenida Brasil, duas das principais vias de acesso da capital carioca.

É o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro, com cerca de 130 mil moradores, 16 escolas e 20 em construção. “É uma cidade, a Maré”, me explica Eliana Sousa e Silva, moradora da região e diretora da Redes da Maré.

Inicialmente, a ocupação era programada para durar 6 meses, mas foi sendo prorrogada e agora deve acabar em junho deste ano, segundo declaração do governador do estado, Luiz Fernando Pezão (PMDB), para abrir espaço para a construção de cinco Unidades de Polícia Pacificadora (UPP).

“A gente já teve várias ocupações militares, não é a primeira”, conta J., nascido e criado na Maré, em referência às diversas ocupações policiais pelas quais o território passou nos últimos anos. “Mas o tráfico continua lá fortemente armado”, pontua.

“A vida das pessoas muda, muda a dinâmica, não tem jeito. A intervenção é propagandeada como um sucesso, mas trazer mais armas pra comunidade, circular jipe apontando arma para toda e qualquer pessoa. É uma visão problemática de segurança pública”, avalia J.

Atentado

J. é amigo de Vitor Santiago Borges, um estoquista de 29 anos que foi baleado em 13 de fevereiro, por supostamente não ter atendido uma ordem de parar do Exército. Dentro do carro, também estavam outros quatro amigos, entre eles, Pablo Inacio da Rocha Filho, sargento da Aeronáutica. Atingido no tórax e na perna, Vitor passou cinco dias em coma e teve uma perna amputada.

O acontecido se insere na onda de violência estatal na Maré desde a morte do cabo Michel Mikami, em novembro de 2014. Foi a primeira morte de um militar na região, ocupada por 2,7 mil soldados de todo o país, trocados a cada dois meses, a um custo diário de R$ 1,2 milhão.

Além do carro baleado, em 20 de fevereiro, um pedreiro identificado como Rivaldo foi morto, segundo os moradores, pelo Exército, que nega participação. No dia seguinte, uma kombi foi fuzilada e cinco pessoas ficaram feridas.

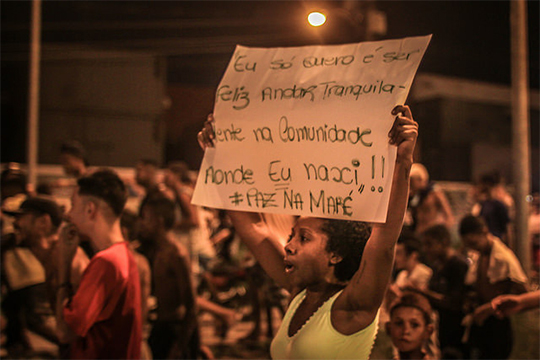

A situação tensa provocou um protesto pacífico, batizado de “Protesto em Favor da Vida na Maré”. Ao tentarem fechar uma pista da Linha Amarela, os manifestantes – cerca de 500 – foram reprimidos com spray de pimenta. Na sequência do ato, tiros de fuzil foram disparados à esmo, assim como grandes quantidades de gás lacrimôgenio e balas de borracha. O saldo da violência pode ser visto no vídeo abaixo:

Na favela, a bala não é de borracha

“Fuzil deve ser utilizado em guerra, em operações policiais em comunidades e favelas. Não é uma arma para se utilizar em área urbana”, afirmou o consultor de segurança pública, Rodrigo Pimentel, em junho de 2013. A frase foi retomada por Eliana Sousa Silva em um artigo publicado no mesmo ano, chamado “Fuzil: no centro da cidade não, mas na favela sim?!”, no qual ela problematiza a perversidade de se encarar o território da favela não como um espaço urbano, mas sim como uma zona conflagrada. A resposta das forças de repressão ao protesto civil, com armas de fogo contra uma população desarmada, reforça essa visão.

“No processo de afirmação da estratégia da ‘guerra às drogas’ como prioridade de combate à criminalidade, a iniciativa seguinte do Estado foi transformar as favelas em uma arena de guerra, tratando os criminosos como inimigos a serem exterminados. Outra vez, as maiores vítimas do processo, além dos jovens traficantes e policiais, foram os moradores das favelas. Estes, perplexos, viram seus direitos fundamentais massacrados e seu cotidiano transformado em caos em função dos desejos e vontade dos ‘senhores da guerra’.

Foi criado um Território de Exceção nas favelas, um espaço onde a Constituição e as leis brasileiras não são levadas em conta. Devido a isso, as forças policiais e o próprio poder judiciário naturalizam e admitem, por exemplo, a invasão de todas as casas da Maré em busca de armas, drogas e criminosos (indivíduos estes que representam uma parcela ínfima daquela população), em ato de afronta ao Estado Democrático de Direitos.”

Eliana Sousa e Silva, em “Ocupação na Maré: Segurança aos moradores ou regime de exceção?”

Para Eliana, a gestão militarizada do espaço e das pessoas não foi de forma alguma atenuada na Maré com a chegada do exército. Ao contrário, as tropas invadiram o local em um momento tenso e de imenso descrédito das forças policiais, com a chacina de 9 moradores, e a morte de um policial em 24 de junho de 2013 ainda fresca na memória coletiva do local.

“O problema é que a segurança nunca foi vista como um direito, com participação popular na elaboração das políticas. Ela sempre foi ordenada em função dos grupos armados da região. Segurança não é questão de polícia. Assim como não cabe ao exército e à PM fazerem ações sociais. Não dá pra olhar para a Maré de maneira simplista”, analisa.

Para Yvone de Mello, fundadora do projeto Uerê, que trabalha com 420 crianças traumatizadas pela violência na Maré, não houve qualquer mudança na violência, no tráfico, na presença de armas na comunidade. “Primeiro tinha que fazer isso aqui virar um bairro, afogar o tráfico de armamentos, desmilitarizar a segurança, ter uma polícia inteligente, não tanques andando pelas ruas. Teve até uma vez em que o Exército e o BOPE entraram em confronto por causa de falta de comunicação, ficaram uns atirando nos outros”, relata.

Ela também ressalta o fato de que as tropas são trocadas de dois em dois meses, com militares de todo o Brasil vindo para a região. “O que que eles sabem daqui?”, questiona. J. relata também o clima de tensão experimentado pelos soldados: “Eu já vi eles perdidos, acuados, olhando um mapa para saber pra onde ir. Esse clima tenso, de medo, é muito próprio para atirar em qualquer pessoa que aparecer na frente.”

Violações aos direitos humanos

O ano de ocupação militar também foi marcado por diversas denúncias de violações aos direitos humanos. Vicente de Melo, 29, auxiliar de jardineiro, casado e com um filho, narra que foi chutado por militares durante uma abordagem. Na ocasião, quando olhou para os soldados, recebeu spray de pimenta no rosto. Foi jogado dentro de um jipe e tomou tiros de borracha na barriga, e mais borrifadas de spray. Acusado de desacato, ficou preso por dois dias em Bangu e responde a processo na justiça.

“A exposição à violência comunitária está entre as experiências mais prejudiciais que as crianças podem ter”

Uma mãe de um adolescente de 17 anos revela que não consegue mais dormir desde que seu filho foi confundido com alguém e apanhou violentamente atrás de um carro. Socorrido por moradores e com um maxilar fraturado, o adolescente não conseguiu denunciar a violência na delegacia, pois a Maré está sob uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e abusos só podem ser levados aos próprios militares.

“Dois meses já e nesses dois meses meu filho já sofreu outra. Tiraram ele do trabalho e jogaram ele dentro do prédio. ‘Vem aqui, neguinho, você nós já pegamos de madrugada’. E assim está acontecendo. Ele saiu do trabalho porque estão implicando com ele direto. Por quê? Porque é preto, mora na favela? Meu filho é trabalhador. Já virou pessoal, eles [os militares] riem, debocham da cara dele”, diz a moradora.

Na Vila do João, Marco Antônio Barcellos, presidente da Associação de Moradores, foi ameaçado de prisão por protestar contra o arrombamento de uma casa sem mandado judicial. “Os casos de abuso e o número de homicídios aumentaram. E a comunidade ainda está perdendo a tradição de eventos, como pagode e funk, porque é difícil conseguir liberação”, afirmou Charles Guimarães, presidente da Associação de Moradores da Baixa do Sapateiro, em reportagem do site Redes da Maré.

Para conseguir uma autorização para festas, é necessário atender a diversos requisitos, entre eles a não hostilização contra a Força de Pacificação e músicas que não façam apologia a sexo, drogas e armas, além da altura do som, que não deve perturbar a paz e o sossego dos moradores.

Educação traumatizada

“A exposição à violência comunitária está entre as experiências mais prejudiciais que as crianças podem ter, impactando sua forma de pensar, de sentir e de agir”, afirma o estudo “Os Efeitos da Violência Comunitária no Desenvolvimento da Criança”, realizado por Nancy Guerra, da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos.

A visão é coadunada por Yvonne, que há 17 anos trabalha na Maré e cuja metodologia pedagógica, o método Uerê-Mello, se tornou política pública. A educadora realiza formações para professores que ingressam na rede pública do Rio de Janeiro. “Essas crianças acabam desenvolvendo um bloqueio cognitivo que não é trabalhado nas escolas. Elas chegam aqui zeradas. Temos que ensinar tudo de novo, do começo.”

Yvonne avalia que os jovens traumatizados pela violência têm extrema dificuldade em realizar a transição da memória curta para a memória longa, algo que não é compreendido pela educação curricular tradicional. Para desbloquear os processos cognitivos, trabalha-se com ênfase nos ensinamentos orais em intervalos de tempo de não mais de 12 minutos para cada explicação. “A gente tenta resgatar a capacidade de fazer ‘links’, articulações, que são a base da aprendizagem”, afirma a educadora.

Em um relatório sobre violações do Estado ao direito à educação, noticiado pelo Portal Aprendiz em 2013, uma professora de artes afirmava que não era de lobisomem que as crianças da Maré tinham medo. “Nem lobisomem, nem vampiro, nem bruxa. O que me impressionou foi que o grande medo dos alunos era do ‘caveirão’ [veículo blindado usado pela polícia em ações em favelas]”. “Como eu vou ensinar aos meus alunos quem foi Miró quando um estudante teve o pai baleado?”, questionava a docente.

“É claro que as crianças morrem de medo. O ‘caveirão’ passa cantando músicas sobre matar, degolar, ele sai cuspindo fogo e cantando coisas ultraviolentas. Agora são os tanques, que pelo menos não têm esses hinos horríveis, mas ele pode voltar”, teme Yvonne.

Pré-UPP

A entrada do Exército se deu sob a justificativa de preparar o terreno para a entrada das UPPs, o que, segundo analistas, pode só se concretizar com a aproximação das Olimpíadas. Eliana, da Redes da Maré, aponta que a sociedade civil busca influenciar na instalação dessas unidades. “O que a gente quer é que o direito à segurança seja efetivado, um direito que chega tardiamente e que nós precisamos que tenha participação popular na implementação, para que fuja dessa lógica bélica”.

“Como eu vou ensinar aos meus alunos quem foi Miró quando um estudante teve o pai baleado?”

Eduardo Ribeiro, do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (LAV/UERJ), realizou um estudo, entre 2007 e 2011, sobre como a redução dos tiroteios e crimes violentos nas comunidades ocupadas pelas UPPs poderia afetar o desempenho escolar naquelas regiões, valendo-se de indicadores como índice de abandono, frequência escolar, Prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para alunos do primeiro e quinto ano do Fundamental.

“Nessas regiões, é comum percebermos dois impactos: a diminuição dos dias em que a escola fecha – por ordem do tráfico ou tiroteios – e a redução do abandono. Com episódios de violência cotidianos, como as trocas de tiros, muitos estudantes ficam em casa e perdem o ritmo, acabam por abandonar o processo educativo”, revela. “Na Maré, por exemplo, a gente sabe que é comum estudantes terem que ficar abaixados na sala de aula, esperando confrontos acabarem, o que vem junto com relatos de professores que dizem que os garotos e garotas chegam cansados por não conseguirem uma noite de sono tranquilo.”

Ribeiro pondera que o estudo foi realizado no período “virtuoso” da política de pacificação, antes da expansão para diversas áreas da cidade. “No Alemão e na Rocinha é outra relação, são regiões muito maiores, mais centrais para o desenvolvimento do tráfico. Além disso, há um maior número de policiais que são mobilizados e, muitas vezes, para quem está no campo, o treinamento não basta. O Estado não consegue controlar todos os soldados.” A instalação de UPPs na Rocinha e no Complexo do Alemão foi realizada em 2012.

“Historicamente, a polícia é truculenta nas periferias, então há um processo de capacitação, de usar soldados novos que não tragam esses vícios, preconceitos. Acontece que esses estigmas são muitas vezes anteriores ao treinamento. Trabalhar na convivência entre moradores e policiais é essencial para o funcionamento do projeto”, defende Ribeiro.

O pesquisador também argumenta que as UPPs não são uma política de segurança comunitária, que pressupõe elementos de comunicação, participação e horizontalidade. “Existem conselhos de segurança sendo implementados em algumas unidades, mas é difícil trazer as pessoas. Há muita desconfiança e medo de retaliação, e acabam sendo conselhos com muitos policiais e poucos moradores”, analisa. Sobre as tentativas de ações sociais por parte das UPPs, Ribeiro considera que são limitadas. “As secretarias precisavam entrar integradas: obras, desenvolvimentos social, educação, saúde. É uma carência histórica que precisa ser sanada.”

Pacificar os pacificadores

“Eu até estava com esperança de que o governo encarasse que não é com militarização que se combate violência. Que não é isso que vai resolver bala perdida, morte de policiais e adolescentes. De que houvesse uma ênfase na integração do território, na promoção social, fortalecimento da habitação saúde, educação, de uma forma integrada coibindo, através da integração do território, abusos da polícia e o poder centrado no aparato coercitivo, o que aconteceu é a polícia militarizando o social”.

Essa é a opinião de Sônia Fleury, professora da Fundação Getúlio Vargas, sobre os recentes anúncios de que policias da UPP acompanharão a frequência escolar de estudantes da rede pública e desenvolveram projetos como a UPP Mirim, que usará do escotismo para tentar se aproximar dos jovens.

A visão é coadunada por Alex Trentino, coordenador geral do Sindicato dos Professores Estaduais do Rio de Janeiro (SEPE-RJ). “É inadmissível você ter um policial na sala de aula. O papel de mediar conflitos dentro da escola é do professor”, acredita Trentino.

“Não é criando escoteiros à imagem e semelhança de batalhões que a gente vai acabar com o tráfico. Eu acho que a gente precisa é pacificar a polícia antes de pensar que ela pode pacificar a sociedade.” A docente defende a criação de mecanismos claros de atendimento às demandas sociais da população, de fortalecimento dos moradores para que pensem suas demandas e as vejam traduzidas em política pública.

“Não há direito humano que será fortalecido com o aparelho repressor transbordando para os direitos sociais. Direito à segurança tem que estar subordinado aos direitos humanos e não o contrário. É colocando a comunidade para fiscalizar a polícia para que ela cumpra a função dela, para que se tenha segurança e todos os outros direitos enfim garantidos”, conclui.